近期,许多私募基金通过协议转让的方式对上市公司进行投资,这种现象在资本市场上引起了广泛关注。代表性案例是大智慧,其控股股东、实际控制人张长虹与深圳市嘉亿资产签署了一项重大合作协议。根据协议,张长虹拟将其持有的大智慧1亿股无限售流通股份以价格为每股7.36元转让给嘉亿1号基金。这笔交易涉及金额高达7.37亿元,占公司总股本的5.0003%。此举不仅吸引了市场的关注,也触发了关于协议转让趋势的深入讨论。

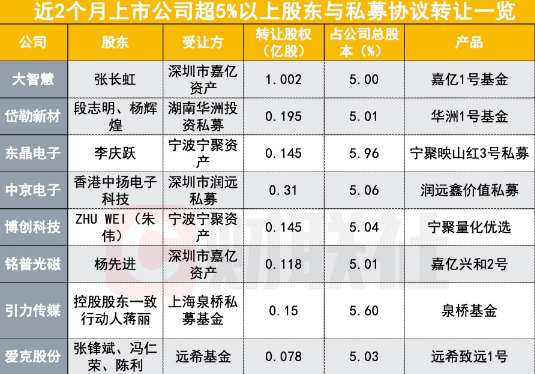

大智慧的协议转让交易并非孤立事件。在过去的两个月内,类似的交易在东晶电子、中京电子、博创科技、铭普光磁、引力传媒等近10家上市公司之间频繁出现。这些公司的股权转让比例多数超过了5%。此类大量协议转让现象表明,私募基金与上市公司之间的合作模式正在发生变化。对于私募参与这种投资的原因,业内人士普遍认为,主要是对市场及公司未来股价增长的信心,同时协定的折扣价使这种投资方式更具吸引力。

然而,这种趋势也带来了新的问题,即大股东是否可能通过协议转让的方式绕道实现减持和套现。频繁的协议转让或许是大股东在复杂市场环境下实现资本退出的一种策略,特别是在市场波动性较大或融资环境紧缩的时期。虽然在这种情况下,协议转让能够带来即期流动性,但也必须慎重看待可能对市场结构稳定性及中小投资者权益带来的影响。

统计数据显示,自9月份以来,已有多家私募产品如嘉亿资产、华洲投资、宁波宁聚、润远、泉桥基金和杭州合林等通过协议转让的方式获得了对上市公司控制权或重大持股权。这一现象预示着资本市场的投资格局正在悄然重塑,协议转让逐渐成为投资者寻求与上市公司更紧密联系的有效途径。随着资本市场的不断发展,这种协议转让的投资模式可能还会继续演变并影响未来的市场动向。